你總是憑感覺來選對象,缺乏理性的判斷準則嗎?了解自己的戀愛腦與依戀形式,建立長久幸福的親密關係。本書是為了認真想找個可靠伴侶,進而經營長久穩定關係的人所寫。終極的目標,不只要幫助單身者順利脫單,更要找到可以廝守終身的良伴。

本書將帶領你走過約會的各個階段,透過互動觀察並預測兩人的未來。你將知道如何為約會做好準備,並循序漸進建立起穩定的關係。作者結合腦神經科學研究、心理學依附理論等視角,帶領讀者去辨識親密關係中的心理與生理變化,避免被腦中的神經化學物質帶偏,因爲粉紅泡泡而誤下判斷。不再被戀愛腦耍得團團轉,從此知人、知面、更知心!

如果你已選上這本書來翻閱,那或許你正有意尋找一段浪漫的伴侶關係。形式不拘而多元。可以是傳統的婚姻關係,有法律約束力的婚約,或某種長期承諾的伴侶關係。

可以是異性戀或同性戀。可能多多少少都離不開「浪漫」的元素。也許你並不十分確定自己是否有信心或已準備好許下完整的承諾,但你確實渴望深刻與踏實的陪伴。

當然,你或許只是想試試水溫,探索一下你的選擇。無論任何情境與心境,所謂約會──一種屬於我們人類社會中探索與建立關係最常見的普遍方式──已然被端上檯面,甚至早已在你腦海中醞釀成形。

約會挺嚇人的事

身為伴侶諮商師,我同時也為戀愛中或想要尋找伴侶的朋友舉辦研討會,多年來投身於這個領域的經驗,使我對這些情境與心態,瞭若指掌。比方說,我經常看到有些人一邊渴望找到伴侶,一邊又因戒慎恐懼而逃避親密關係。

有些人則明明已經約會一段時間了,卻猶豫不決,不知如何確定交往中的對象是否適合長期發展,或應該先行退場、另覓他人?另外一些人則因在關係中受過重傷,而質疑約會的價值,何須如此勞煩?還有一些人是已經離開約會舞台數十年的老將了,如今又被推上台,他們想搞清楚自己是否還有能力重新經歷這些過程。

無論上述哪些情境最貼近你的實況,約會都可能是個挺嚇人的事。如果你從來沒做過,可想而知,那確實令人心生畏懼。我們在書本、電影、社交媒體和周遭朋友的生活中,經常看到各種與浪漫相關的畫面與情節,但當你試著自己去開創這些浪漫情節時,那又是另一回事了。

尤其當你踏出一步和他人見面卻又老是找不到合適對象時,對你來說,約會自然引起內心的焦慮不安與挫折。一個又一個,一場又一場,直到你開始感到厭煩,甚至憤而決定不玩了。如果你早已離開約會舞台多年,與人見面約會想必令你不知所措,對你來說,約會很可能是充滿壓力與惶恐不安的挑戰。

受困者毫無頭緒

坦白說,當有人要求我寫這本書時,我的第一個想法是,世上真的需要一本討論「約會」的書嗎?這個議題早已說了再說,不計其數。但事實上,我每一天仍不斷面對「不知如何建立一段成功關係」的人,在困惑中渴望尋找出路。儘管資訊和建議很多,但他們仍搖擺不定,不知如何前進。

有時候,這些受困的人毫無頭緒,不曉得如何修正他們自認犯下的錯誤。對這樣的人來說,他們不但不享受約會,反而視此為畏途,避之不及。他們甚至開始懷疑建立浪漫關係的意義,所為何來?

我之所以決定寫這本書,是因為我相信我提供的約會途徑,不但可以找到浪漫關係,也是你在其他地方找不到的出路。我的方法是結合身心的「生物心理學」原理。在此架構下的討論,會引用科學的角度與理論,來研究浪漫關係中的心理與生理學變化。其中離不開神經科學的發展、依附理論與喚醒論(arousal)等不同領域的觀點。

依附理論的需求

神經科學是對人腦的研究。除此以外,它也幫助我們理解人際關係中如何行動和反應的生理學基礎。譬如,當你在判斷潛在伴侶是否吸引你時,其實背後牽制你的大功臣,是你大腦中最原始的自動化功能。

大腦中不斷強化的社交進展與自動化功能同心協力,推波助瀾,讓你進而有所作為──譬如,你開始去解讀對方的臉部表情、情緒狀態與社交暗示──由此而提升了約會成功的機率。

從「依附理論」看來,我們與他人建立關係自有其生物需求。例如,與人連結有助於我們理解,形塑生命中最原初的關係類型,如何在我們後續人生的關係中奠定安全感的基礎。有些人本質上在關係中就安全感十足,有些人則安全感不足。缺乏安全感會讓你難以接近潛在對象,或使你對約會充滿矛盾與卻步。

關係連結的彈性

當然,行之有年的感受無法讓你在彈指之間澈底改變你本質性的傾向,但關係連結的型態,也非千遍一律,仍有許多彈性空間。我會在書中逐步說明,幫助你如何在健康的關係中,獲得更大的安全感。

人類的喚醒生物學或喚醒論,是另一個理解關係的良好依據,同時也對約會議題,提供獨具創見的角度。從這層意義上來說,這裡所謂類似衝動的「喚醒」,並非特別指向性勃起,而是包含更一般的個人能量、警覺意識與投入準備的管理能力。

以約會來說,這意謂著你不但可以免受自己的情緒與感受所箝制,擺脫它們的支配;反之,你還可以充分掌握管理自我感受的能力,甚至去影響、安撫與激勵你的伴侶。

大腦依戀障礙

在我上一本著作《大腦依戀障礙》(Wired for Love)中,我把這種「生物心理學」的方法論,應用在交往中的情侶身上,幫助他們改善關係。我在書中的前提假設是我們天生傾向戰鬥,而非相愛。

當我們缺乏安全感、失去自我情緒的管理能力時,直接造成我們大腦中負責戰鬥的元素占上風,無論我們多麼抗拒,仍無法扭轉局勢。

在《大腦依戀障礙》中,我提出了十項原則,以及具體可行的應用技巧與練習,幫助伴侶朝著相愛相親的方向前進,讓雙方在彼此相屬的對方身上,滿足他們真正渴望的那部分。

而今,我很欣慰能透過這本書,深入探討關係旅程中更早的一步:「約會」。我的想法是,我們絕對有權力去搖動鐘擺,左右思索與衡量,好讓我們可以好好準備,再出擊;去尋找伴侶,而且成功許下終生承諾。

成功的約會關係

《韋氏字典》為「約會」下了個定義:「一對想要結婚的伴侶共同完成的系列社交活動」。我相信大家都會不約而同覺得這樣的定義,未免太簡化狹隘,難以全面涵蓋現代社會對約會的所有緣由。至少,以本書的寫作宗旨來說,所謂「約會」更類似「人們尋求建立安全關係的一段社交過程」。

本書的中心思想,其實就是──一段成功的關係,其核心重點,是來自安全的社交互動與關係。發揮安全功能的原則,建基在依附理論和研究中,這樣的關係至少具備以下幾項特質:

♥安全的(「我們互相保護」)

♥敏銳的(「我們理解彼此的需求」)

♥平等正義(「我們樂於盡速修復所發生的任何傷害」)

♥同心協力(「我們一起」)

♥真實的相互相屬(「互惠互利,福祉共享」)

因此,我們會說,一段安全的社交互動中,兩造之間的夥伴關係,是建立在敏銳、平等正義,以及真正互屬的關係基礎上。其實,我們都有這些基本的關係連結與特質,但有時候,我們很需要強化這種連結,以抵擋任何反作用力的傾向。

安全的社交互動

想要在人際關係中旗開得勝的途徑,其實很多,但這本書的主要目標,是要幫助你找到那位單身、願意廝守一生、一夫一妻制的伴侶。因此,如何去理解和落實安全的社交互動,是關鍵原則。

我不但要引導你如何為約會做好準備,還要教你如何善用約會的過程,來建立一種(或成為)安全互動的浪漫關係。我深信這樣的方法,可以為那些曾在約會過程中經歷恐懼與挫折的許多人,提供最有效的解決出路。

放心吧,不管你自己心懷哪些特定的恐懼、猶豫或擔憂,這些解方都具備共同的內容。

社交關係五特質

接下來,我把一般適用於約會的生物心理學原則,總結成主要的內容。正如你所看到的,這些大綱與安全的社交關係特質,是前後一致的:

- 約會對象要保證彼此的人身安全;縱使雙方還不熟悉,仍要互相保護。

- 約會對象要能理解,且意識到要回應彼此的需求。

- 約會對象能及時採取行動,努力修復這段新關係中可能出現的任何傷害。

- 約會對象要認知彼此都處於互相探索的過程中,雙方都願坦誠相見,更深了解彼此。

- 約會對象以相互相屬的真實關係,彼此相待;無論個人的交往方式如何,雙方都達成共識,那就是命運共同體的認知,你看為好的,對我亦然。

從本質上來說,如果你和潛在伴侶能澈底落實這些原則,你們的關係極有可能走向確定交往的成功目標。反之,你若發現約會的互動中不符合這些關係原則,那麼,你就有充分的理由結束這段約會關係;然後,另找他人,再接再厲。(宇欽/輯)

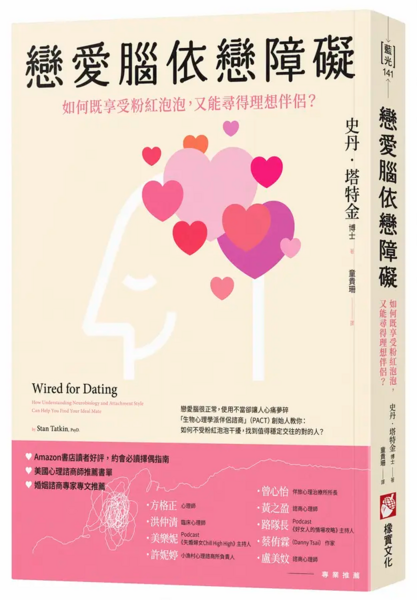

《戀愛腦依戀障礙》

作者:史丹・塔特金

出版社:橡實文化

其他書訊:

《思辨的檢查:有效解決問題的終生思考優化法則》

作者:麥可.卡雷特

出版社:大寫出版

在日常生活和各類型的組織機構裡,思辨能力(Critical Thinking)的高下,將決定我們處理那類「麻煩的問題」的品質如何。當遇上很困難的問題時,本書提出的思辨技巧將可讓人人都能在這類問題前了解自己該如何開始動腦。

本書作者卡雷特過去十年來專注於「訓練他人思辨」的工作,並曾在科技及軟體業界任職長達25年。之後他創辦顧問公司,以「協助更多經理人提高思考問題能力」為主要諮詢業務。他將在此書揭露創造高效能思考的技巧,以及跳脫框架思考等等可能,而這一切的關鍵就要從「思辦」能力出發。

《成為歐洲人:親身經歷的戰後歐洲史》

作者:提摩西.賈頓艾許

出版社:衛城出版

我們總以為「歐洲」是一體,卻忘了分裂才是歐洲歷史的常態。經歷過黑暗時代、相互殺伐征戰,歐洲為什麼變了?如果「想像的共同體」能夠用來解釋現代民族國家的興起,那麼超越單一國家或民族之上的聯邦與聯盟,又是如何成為當代歐洲的現實?我們或許可以想像成為德國人、成為英國人、成為波蘭人,一如成為臺灣人,但「成為歐洲人」又是怎麼樣的一種感受與體驗?

在這本活歷史裡,作者援引自己長達半世紀的旅行、報導、寫作及思考,試圖捕捉他與同代人所親歷的歐洲經驗。歐洲的定義不斷改變,但最劇烈的改變莫過於他這一代人所經歷的百年之間。他以個人生命史及第一手訪談史料為經緯,講述戰後歐洲如何一步步走過毀滅與重建、統一及分裂、勝利與失敗。

《I型優勢:安靜打動人心!》

作者:馬修.波勒

出版社:一起來出版

在人人搶著被看見的世界,連「自己」都是待推銷的商品。但……如果你是個I人呢?馬修.波勒,業務界的佼佼者。以成就來看,很難相信他從小到大是這樣的:外貌讓他自卑,極度內向所以人緣很差,一開口發言就結巴,進公司還是被當怪咖。偏偏他的第一份工作,就是必須能言善道、散發「個人魅力」的業務——對一個徹底的I人來說,簡直是地獄開局。

馬修主張:每個人都能打造專屬自己的銷售流程,這件事不僅人人能做,內向的人甚至做得更好!在本書中,他集結多年的實戰經驗,告訴每個內向者:如何在不強迫自己的情況下,用舒適而真誠的方式放大亮點、取得信任,不只助你提升業績,更道出職場成功最重要的觀念。