前言:

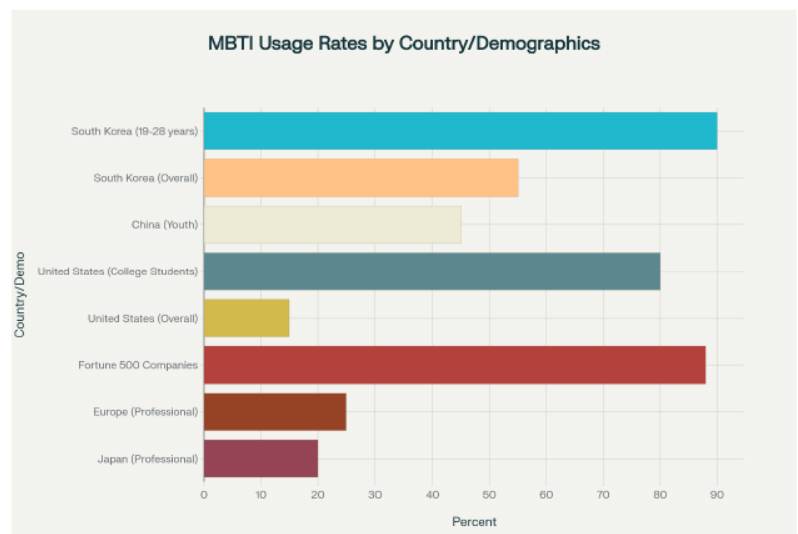

一場測驗熱,席捲全國 根據一項調查,截至 2021 年 12 月,超過 50%韓國人做過 MBTI (註)測試;在 19– 28 歲年輕人中,更有近 90%完成測驗,MBTI 成為全民話題。在 Google 反映的全球搜尋熱度中,韓國於 138 個國家中位居第一。

對比之下,美國僅有約15%年輕人曾測過,日本 20%、歐洲約 25%。

16型人格組合

儘管 MBTI 在美國大學和企業中已有普及度,但韓國的熱情遠遠超越了「專業」框架。從朋友聊天、聯誼配對,到社群媒體標籤與流行商品,一切都被MBTI 符號佔據。

為何韓國年輕人如此著迷?

台灣,受日本影響,過去年輕人最瘋星座命格,而這部分又透過台灣的流行傳入中國大陸,但在全球,星座熱度同樣較高的,可能只有巴西。相對於此,韓國人過去深信血型性格學,血型人格文化延續數十年。MBTI 提供 16 型而非 4 型,並能排列組合出 64 種變化,顯得更豐富與精準,被視為「星座進階版」。

貼標籤,也貼位置

韓國社會高度重視「歸屬」感與社群認同。MBTI 成為一種共通語言,讓人迅速在群體中定位。例如在大學開場或交友 App 個資欄,MBTI 型別成為迅速拉近距離的起點。正如韓國心理學者林明浩所言,「只有提前知道自己是誰、適合哪種類型,才是最高效率」。

大選時多位韓國總統候選人公開分享自己的MBTI,引起年輕族群的注意。圖為韓國新任總統李在明。(網路截圖)

焦慮與內省的快閃出口

韓國教育與職場負擔沉重,年輕人往往無暇深究自我。MBTI 只需簡短測驗,就能迅速取得「人格定位」;透過短短幾題,人們能定義自己,形成片刻停頓的心理安慰。 MBTI 不僅流行於 K-pop 藝人和綜藝節目中,更擴散到選戰、社區領袖。2022 年大選中,多位總統候選人公開分享 MBTI,引起大量年輕族群注意。這種全民級曝光,加速 MBTI 成為「生活方式」.

疫情催化:隔離時代尋找連結

COVID-19 隔離時期,實體互動受限,MBTI 成為社交焦點。人們透過線上測驗互相分享結果,成為新型互動方式之一。CNN 與其他媒體指出,疫情與焦慮雙重壓力使 MBTI 掘起。

MBTI 如何「在地化」?迷因、行銷與產品化 韓國 MBTI 熱已超越測驗本身,成為文化軟件:

•迷因文字玩法:像「你是 T 嗎?」(意指思考型),衍生無數趣味句式、手勢梗等網路迷因,顯示 MBTI 已融入日常語境。

•主題商品出現:MBTI 標籤產品,如啤酒、零食、旅遊推薦、甚至機上 MBTI 自動販賣機,標榜「適合 XX 型的你」。

•企業、校園應用:雖然 MBTI 最初在專業輔導中使用,但在校園和職場則更常用於團隊組建與熟悉文化,例如大學團隊建設練習與企業新人導引。

批評與反思:標籤與「能力內捲」

對照西方:一場社交娛樂還是深層文化現象? 在美國,約 80%大學生曾接觸某類性格測驗,財富 500 強中有 88%使用 MBTI 於團隊建設維基百科。但西方企業的大多是被動「專業使用」,而韓國則主動將 MBTI 融入生活方式——從約會指南到社交消遣。

或許這反映了韓國社會特有的「快速社交需求」、教育與房價雙壓,還有集體主義的結合。MBTI 提供一套快速定位、自我詮釋與群體認可的工具。

一場自我探索的文化實驗

MBTI 在韓國的成功,不只是網路迷潮,而是一場文化現象。它不是純粹的心理測驗,而是對焦慮時代的一種快速回應:標籤、自我了解、社群互動。雖然有刻板化與科學侷限風險,但對韓國大多數年輕人而言,MBTI 不僅是消遣,更是社交聲量、心理支撐與自我探索的一部分。 儘管絕大多數韓國年輕人(約 68.5%)對 MBTI 持肯定態度,但質疑者認為, MBTI 可能促使人過度標籤,減少個人潛能探索。在焦慮氛圍下,人們不斷測驗與比較,反而加深焦躁與不安。 未來,若韓國這股 MBTI 熱仍持續,也許會推動更深入、更謹慎的心理科學應用;或是轉為另一波文化工具。唯有走近「測驗背後的需求」,才能理解這場瘋的真正意涵。

註:

MBTI是近年非常流行的人格測驗,不僅常被拿來當作職場招募參考,在社群上亦成為交友破冰工具,就連南韓總統尹錫悅也曾大玩MBTI為自己宣傳,韓星李準基更曾因聽不懂MBTI而被笑是「老先生」。究竟MBTI是什麼?為何MBTI這麼紅?

請見《參考連結》