國發會2022年3月正式公布我國「2050淨零排放政策路徑藍圖」,提出以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型來達成。就「能源轉型」而言,主要戰略就是「極大化自產再生能源」。2024年總統參選人賴清德提出二次能源轉型,2050年再生能源提高至60~70%、加上「燃氣+碳利用與封存CCUS」等做到完全淨零排放。

賴政府的能源政策

賴總統就任後,2025年經濟部相應發布實行計畫,宣布到2050年再生能源佔總電力供應的60-70%,其中將特別倚重光能與風能發電,發電量高達80-135GW。

今年的颱風吹出光能板破碎滿地、不堪一擊的慘狀,今日烏山頭水庫鋪設光電設施也遭到質疑。民進黨的綠能理想很豐滿,但現實相對骨感。

最近讀了理查•羅德斯寫的「能源:迫在眉睫的抉擇」(格致文化,2019中文版),書中最後提出了馬凱提曲線(Marchetti Curve),我驚訝發現,義大利物理學家馬凱提45年前就預測,未來沒有再生能源的角色,未來將是核能世代。

取用能源有瓶頸

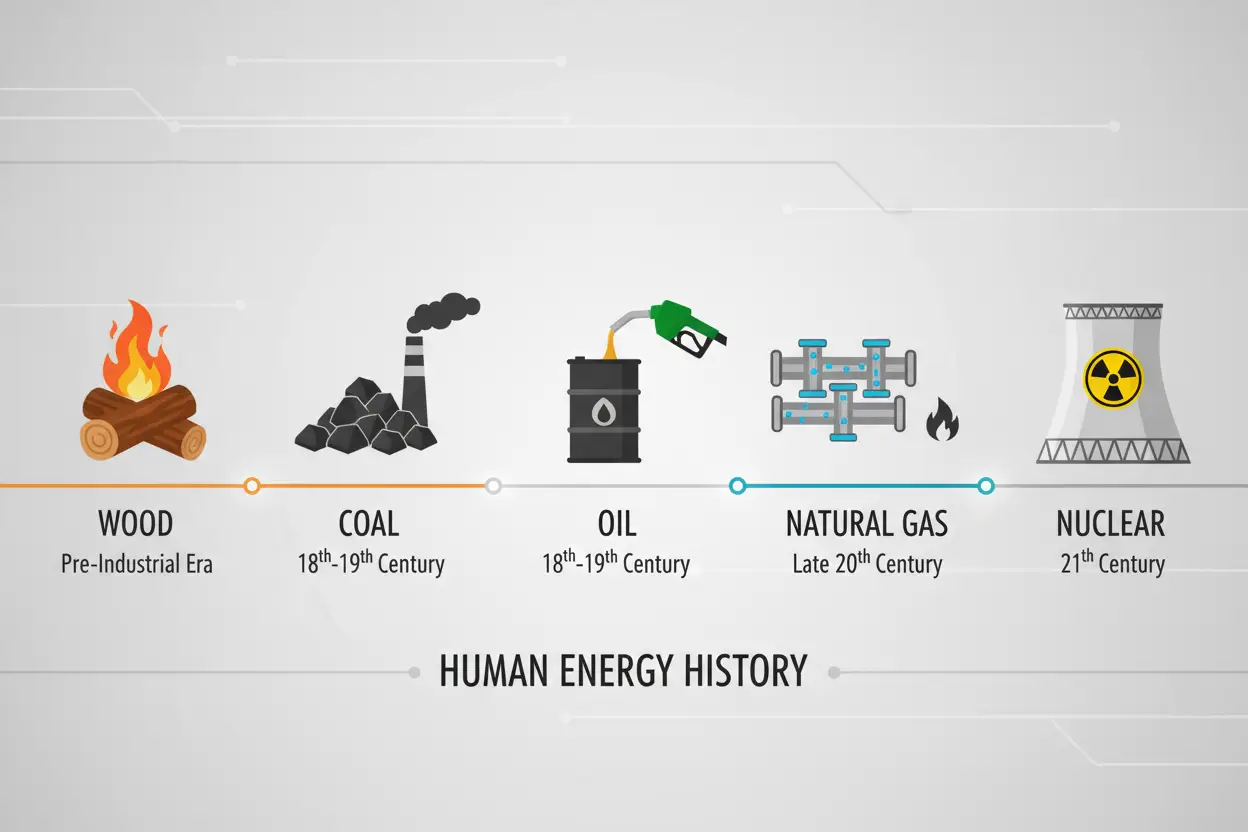

羅德斯這本書以十九章、近350頁的篇幅述說四百年來的人類取用能源的過程,依序登場的是木材、煤、石油、天然氣、核能,中間穿插一些曇花一現、無法長久能源,例如獸力(馬匹)、水力、風車、動物油脂(鯨油),最後一章才提到馬凱提曲線,算是一個歸納,也是畫龍點睛,說明人類取用能源有個依序替代的大格局,每種主要能源主導大約百年。

羅德斯這本書以十九章、近350頁的篇幅述說四百年來的人類取用能源的過程,依序登場的是木材、煤、石油、天然氣、核能。(perplexity.ai生成圖片)

能源故事表明,當能源取用遇到瓶頸,人類會尋找新的能源替代。瓶頸有各種樣貌,例如燒煤造成煙霧,帶來咳嗽、肺病;又例如十九世紀上半葉利用鯨油照明、潤滑,大量補鯨使得鯨隻數目銳減,追捕困難,鯨油價格飆升,才有1860年的石油開採與取代。

能源轉換不易

而能源的轉換並非一蹴可幾,馬凱提認為:(1)社會是個學習系統,文化傳播與改變需要時間;(2)科技與相關系統需要時間來發展。(3)各種非再生能源終有窮盡之時,非到枯竭,社會的慣性不會改變。

說到「社會學習」,樣態也相當複雜,含有信仰與迷信的各種成分,作者舉例:「煤炭對於伊麗莎白時代的很多人而言是魔鬼的排泄物,如同現在核能給很多反對者的印象」(第367頁)。

作者羅德斯是小說家、戲劇家,是一位說故事高手,深入許多古老文獻與傳記,編織出動人的敘事,把人類社會跨越四百年的能源尋覓與使用歷程重現,書中有許多被遺忘的人物。資料是古老的,但故事是全新的。

只有量化數據

不過,作者畢竟文史出身,精於說故事,卻對於能源背後的科學知識稍遜一籌,對能源系統轉化僅止於乞靈於不太有名的馬凱提的「能源系統替代理論」,而這位八零年代的物理學家馬凱提提出百年能源旋迴主要也是基於長期歷史的量化數據,並借用邏輯斯諦曲線(logistic curve)(又稱S曲線)給予一個數學式的說明,至於人類為什麼從木材最終走向核能的大歷程,卻沒有明確的科學基礎推理。

我認為,從物理學及化學來看,木材到核能最明確的原因是因為「能源密度」。所謂「能源密度」指的是同樣的物質質量中,或一定的空間體積中,所含能量的多寡。教科書上說:木材每公斤16兆焦爾(MJ),煤24MJ、原油44MJ,天然氣55MJ;而核能則為3,900,000MJ,是天然氣的七萬一千倍。

從低密度能源到高密度

簡單說,人類能源替代的歷程就是由能源密度低的一路向高的改變。從這個角度看,1850年代的工業革命的核心就是從木材走向「化石木材」──煤的躍升,之後「化石油」──原油的能源密度更高,運送更容易,污染程度較低;再來的氣態化石燃料─天然氣能量密度更高、碳排與碳粒排放更少。

到了AI時代,算力即國力,核能成為必要的能源選擇,出了提供高密度的能量外,也沒有氣候暖化和危害健康的環保問題,未來國家的力量與人類的文明唯有靠核能了。