我想訴說的不只是哀悼或懷念,比傷心或哀慟更深沉,就只是死亡。也不僅是父母已雙雙離世後的若有所失,而更像是企圖感受死亡。甚至可以說,我不斷在自問:盡頭都是從哪一步開始的?

父母的離去,就是我們思考自己盡頭的開始。不強求為自己生命延長時間,而是為有限的時間注入生命。長達十年照護父親的經驗,讓郭強生看見生命一點一滴被耗光的全部過程,與其說是在延長生命的戰線,其實更像是與死亡長期共生。

如此十年,重新勾勒了他身為人子的角色,也讓他看見並接受了人生的局限,對餘命的倒數反而少了一分恐懼。

曾幾何時,醫院給我們的印象成了白色巨塔,不再是我們小時候在電影上看到的那個杏林春暖的世界?在台灣還沒有幾間大型綜合醫院的年代,電影上的西方國家早把醫院打造得現代寬敞,一塵不染宛若高級旅館。

身著白袍的醫師,看起來都如此沉穩冷靜,優雅又智慧。在1970年代黃春明的小說〈蘋果的滋味〉中,住在台北違章戶的掃街工,被安排住進美國軍方在台的專屬醫院,眼前的一切對他們一家人來說,跟進了天堂無異。

好像現代醫院就是一切文明的具體象徵,提供的不僅是身體上的醫療,它更像是一種信仰,光明終將戰勝黑暗的救贖之地,所有蠢動邪惡的疾厄在這裡都從此見不得光。

對醫師的崇拜

小時候多病,幼稚園時半夜因肺炎被送進台大醫院的記憶猶新,日後進出醫院的次數更是多不勝數,童年的我對醫院的感覺除了安心外,還帶著一種崇拜。醫生們具有的專業知識,猶如救世之火,照亮著眾生的地獄。

直到國中時,我的志向都還是想成為一位醫生,不論是生物化學還是健康教育,都是我認真又拿手的科目。直到發現了殘酷的事實。當年醫科在大學聯招中被列在丙組,主科測驗還包括數學與物理,這兩科很不幸的是我的死穴,我才不得不接受了學醫這個夢幻的破滅。

現代醫療系統化的全面升級,也不過是二次大戰結束後才雨後春筍般地發展起來。想想人類這個物種在地球上已存活了幾十萬年,有病就掛號上醫院也不過是最近這一百年的事。人類的平均壽命因為醫療技術的突飛猛進而延長了,我們與醫師之間的距離卻變得遙遠了。

四十年前我記得

四十年前我記得,與醫生詳述自己身體的不適,回答醫生丟給你的一連串問題,仍是預期中的看診過程。自新冠疫情之後,我們再看不見醫師的表情,全都藏在遮蓋住半張臉的口罩後面。

四十年前我記得,我們還會偷偷觀察醫師的微妙表情變化,在正式被宣判病情前,先從他的默不作聲或是輕抿嘴角中預判自己的吉凶。如今,我們可能在診間外等候叫號花了一個小時,進去三分鐘後便手捏著一疊檢驗單又走了出來。

走進診間時都無不盡可能表現得謙謹有禮,想到醫生要一天看診六、七十人,心情肯定不會好。給醫生留下一個不好的第一印象著實是不智之舉。接下來的兩個小時便在如迷宮般的醫療大樓各樓層間奔走。

回診看報告

抽血超音波X光是最基本的項目,等到回診看報告時,醫師的眼睛從未離開過電腦螢幕,果真很專注地在「看報告」。報告的數字比口述的病情準確,無須再與我們浪費唇舌。病人其實根本不需要看什麼報告,看了也不會懂。

運氣好的話,醫師會跟你解釋一下這個指數或那個指數代表的意義,多半的時候他們知道你回家會自己上網,各種術語的縮寫與藥物的成分功能,都能靠谷歌大神幫你回答。

但是,無論求診的過程與經驗愉快與否,沒聽說過哪個人矢言再也不上醫院。一旦出現病痛,還是寄望於遇見一個妙手回春的醫師幫我們解決問題。

診斷出大腸癌

大學放榜的暑假,母親第一次被診斷出大腸癌。四十多年前,談癌色變的恐懼更甚於今日,但我對醫院仰之彌高的崇敬之心當年絲毫不受動搖。

次日,身形偉岸的醫師從開刀房步出的那一刻,至今仍深深印在腦海。那樣沉著寡言,跟家屬匆匆點一個頭,眼神幾乎是像父母對待年幼子女那樣慈愛,說了聲「都很順利」,就立刻如明星一般在其他小醫生的簇擁下,風一般地離開。我與父親相視交換了一個放下心中石頭的微笑。

但還是出了問題。口服的化療藥物如轟炸機在母親消化系統內投下強力火藥,在此之後母親腸胃吸收功能大受影響,從五十五掉到四十公斤的體重再也沒有恢復。

三十公分的縫線

從美返國任教的第二年,母親在電話上告知自己子宮長了東西,是初期,我幾乎沒做他想便接受她準備去動手術的決定。是初期啊。

但是原來主任說的腹部打兩個洞的手術,等到母親被推回病房時,卻變成了長達三十公分的縫線,我和父親只能對著傷口皺眉不捨,或許心中都有些懷疑但誰也沒開口,因為主任說切得很乾淨沒有問題。我們深信不疑,直到縫線傷口始終紅腫,每次回診也只是拿了藥膏。才偶然跟醫生朋友提到此事,沒想到對方立刻色變。

趕緊自費到另一家醫院照了當年很先進的正子攝影,出來的片子上母親腹腔布滿白點,癌細胞全面擴散了。拿著片子去那間頗負盛名的癌症專科醫院求診,腫瘤科女醫生當著我與母親的面宣判:這個沒救了,可以回去準備準備了。

重新回顧的勇氣

記得與母親兩人搭了捷運從淡水回程的那一路上,誰也沒出聲,那是我此生感覺最漫長的路程。回到原來醫院,婦科主任再也不露面,轉掛腫瘤科,在醫生建議下,我們還是讓母親接受了化療。那是我此生做過最後悔的一個決定。

在最脆弱也最慌亂的時刻,看著母親又加碼了放射治療,情急下我對著放射科主任說出「救救我媽媽」後便痛哭起來。一切早已枉然,都只是後見之明。直到母親臨終前三天住進醫院,我還傻傻問主治醫師不是血液腫瘤指數下降了嗎?他的回答是,有時候指數過高根本就測不出來了。

沒有別的解釋了,好像是我的無知才讓事情演變到不可挽回的地步。難道不是我的無知嗎?時隔多年,在父母都已離開後,我才有了重新回顧的勇氣。

救救我媽媽

當時我聲淚俱下說出「救救我媽媽」的請求,我心裡究竟想要為母親爭取的是什麼?三個月?還是一年?或是以為只要不放棄,就永遠有治癒的希望?四十歲還不到的我,之前從未真正想過死亡會以何種方式帶走我的親人,更不用說自己又會被如何終結。

或許是因為母親第一次罹癌還算有驚無險,讓我以為治療二字的意義就是出兵收復失土,在生命這個戰場上重新插旗,這便是尊嚴與愛的真諦。

如果當時那個癌症醫院的女醫師能用另一種語氣,或是三十年前醫界已普遍接受安寧緩和治療的觀念,讓我們理解到我們不是放棄治療,不是坐以待斃,如今的我也許不會每回憶起這段時,都仍被吸進自責的黑洞。

沒權沒勢老百姓

當時的震驚並非全然因為母親癌症已進入末期,更多的是受辱與被拒絕的創傷感。如果我有更高的社經地位,有更多可利用的人脈資源,女醫師斷然不會用這樣的態度。紅包陋習或許已不復見,但醫療資源在這個資本主義的時代,分配方式仍是一張同心圓模型,有人離中心點的位置就是比一般百姓更接近。

看看疫苗短缺的那時,不要告訴我人人都是經過排隊苦等,而沒有那些特權搶在沒權沒勢的老百姓前面。

多年來,除非身體確實感覺到病痛造成生活上的困擾,我盡可能不走進醫院。我不知道該怎樣跨出當年的創傷感。直到父親確診我凌晨三點在急診室裡,沒有任何人能讓我諮詢討論,我當下必須做出住院隔離還是帶父親回家的決定。

病歷數據的制度

我在急診室外的停車場一個人默默抽著菸,顫抖的手指幾乎夾不住那點火星。抬頭不經意看見醫院急診室的燈幟,在深沉的夜色中顯得如此微弱,我突然領悟到,醫院所能提供的專業只是關乎生命跡象,而非生命的本身。

要醫師開口承認愛莫能助也太強人所難,他們的養成就是練就在任何情況下都找出可採取的行動。也許半個世紀來我們都錯認了醫療的目的,它不該是為了延長生命而存在。也因我們許多時候過於不切實際的期待,自願將病人的自尊與自主奉上送進了整個體系中,忘記了它就只是個由病歷數據建構出的制度。

西蒙波娃的母親

沙特稱《一場極為安詳的死亡》是西蒙.德.波娃最好的一部作品。事實上整本書都充滿著波娃激烈痛苦與困惑的情緒,安詳二字近乎是自諷,或是意指她錯過了讓母親原本能得到的另一種善終。

波娃的母親是虔誠的天主教徒,畢生都對生命抱持熱情與勇氣,於是子女們決定向母親隱瞞了她已癌症末期的真相,只能眼看著母親仍以極大的耐力忍受著一次次治療的痛苦,讓醫師一次次為始終以為自己可以出院回家的母親延命。

為母親最後爭取到的三十天讓波娃終於承認,多年來因與母親的不睦所造成的愧疚感,讓她做出了讓母親飽受折磨的決定。「最後這些年,對於媽媽,我們尤其罪孽深重:漠不關心、疏忽、拒絕。我們似乎覺得,我們用最後這些關注在她身上的日子,彌補了這些罪。」

留給生者的記憶

父親過世即將滿兩年了。近乎閉關的兩年時光,有時跌撞,有時靜止,我卻恍惚感覺,日子像是踩在一個個巨大的腳印裡前進。那些巨大的腳印讓人敬畏,令人好奇,腳印的輪廓卻也在我的靈魂四周形成了護圍。

不必然是某種凶猛怪獸入侵的證據。有時我會懷疑那才是死亡真正的面貌。世人想像中的死亡有張猙獰面孔,但死亡怎麼會有著具體人形呢?或許更像是山川地景才對,幾百萬年前就存在的,只是人類都已記不得與它的初次相遇。

我相信波娃絕對無法體會我這段時光裡的感受,因為她為她母親之死所下的結論是,死亡是一種暴力。我想她是攪混了母親的痛苦與自己的痛苦。也許後者才更像是一種暴力,它讓逝者永遠被遺留在生者情感的陰影裡,除了標記著生者一次必須認輸的恥辱外,能夠留給生者的記憶就只剩下那座墓碑。(宇欽/輯)

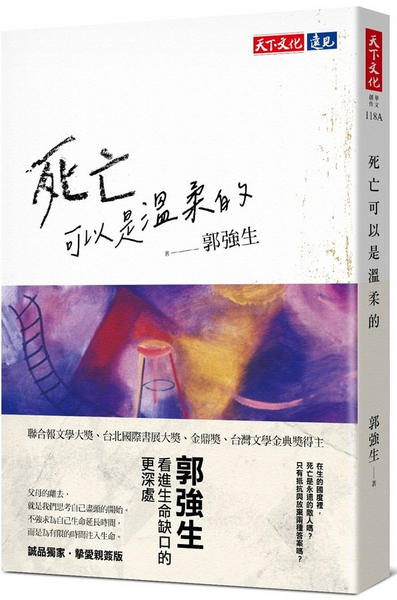

《死亡可以是溫柔的》

作者:郭強生

出版社:天下文化

其他書訊:

《向下讚美:給對情緒價值,不尷尬的職場溝通術》

作者:中村早岐子

出版社:寫樂文化

在這個「講不聽、罵不得」的缺工時代,帶人比做事還難!「我只是想鼓勵部下,怎麼卻造成反效果?」「講話都已經小心翼翼了,部下還是一臉不開心?」 「苦口婆心的給建議,卻怎麼也聽不進去?」照顧好部下的情緒,才能帶人帶到心坎裡!

日本三重縣一家駕訓班實施「拚命讚美教學法」後,考照率顯著提升,事故率減少近半,同時改善了教練們的工作氛圍。作者輔導企業主管20年,協助改善與部屬的溝通困境。他發現,能講進部下心裡的話,不是命令、也不是責備,而是發自內心給予真誠的讚美。

《十字軍聖戰:基督教與伊斯蘭的二百年征戰史》

作者:拉爾斯.布朗沃思

出版社:馬可孛羅

十字軍東征(1096-1291)是一場由西方基督教世界號召,集結了包括騎士、商人、農民,甚至兒童等志願兵,延續將近兩百年的宗教戰爭。一波波如潮湧般向東挺進的十字軍隊伍,前前後後共發動了九次,加入奪回聖地耶路撒冷的爭鬥。十字軍雖然以宗教為號召,實際上卻蘊含複雜的政治與經濟動機。

本書中,作者布朗闡述歷數這兩百年間,九次十字軍東征運動的源起與結束,此外也對十字軍在東方建立的四個國家:耶路撒冷王國、安條克公國、的黎波里伯國跟埃德薩伯國,因十字軍而起的三大騎士團:醫院騎士團、聖殿騎士團、條頓騎士團,有相當細微的描寫。

《抱歉愛情,我的存款比心動更重要》

作者:老楊的貓頭鷹

出版社:高寶

這次,老楊的貓頭鷹為你揭露現實世界的遊戲規則:錢和愛,從來都不是公平的事。同時也拆穿你的焦慮、迷惘與無力感不過是自我催眠,實際上是因為你努力不足、缺乏自律、難以堅持,明明不甘墮落,卻又時常將就。

找個人來愛並不難,但要留意,愛並非逃避現實的出口,過理想的生活,走喜歡的路,選擇所愛的人都是需要底氣的,你要盡己所能地變優秀,才能義無反顧選擇自己想要的,當你不試著掌控自己的人生,必定會有人來控制你的餘生……這本書,寫給青春餘額已快揮霍完的你。