關於人性,傳統經濟學假設是理性的,行為經濟學則著眼於非理性的那一面,但兩端之間其實存在一個重要的知識領域:「隱藏賽局」。

不論是人的喜好、興趣,乃至「說不上為什麼」的直覺,還是炫富、利他、守規矩等社會現象,背後都有一套賽局邏輯,卻往往隱而不顯;

必須從主要獎勵、終極解釋、客位解釋3大角度切入,才能找出日常生活中的各種「隱藏賽局」。

翻轉「賽局策略=理性思維」的迷思,說明「看似非理性的行為,也是學習與演化推動的賽局均衡」,妥善應用,能在社會上看出無處不在的賽局,優化決策。

為什麼詹皇愛打球,畢卡索愛畫圖?

在許多人心目中,《運動畫刊》(Sports Illustrated)封面出現的人物,若不是拿著球、球棒、球拍或戴著頭盔的運動員,就是身穿比基尼的模特兒。誰會想到,1972年《運動畫刊》封面人物竟會是下巴方方、咧嘴大笑的巴比.費雪(Bobby Fischer)。

首位二十連勝的西洋棋手

他既不是棒球選手、籃球選手,也不打美式足球;他是史上首位二十連勝的西洋棋手。現在,這一期慶賀他奪下佳績的《運動畫刊》在eBay 這類拍賣網站上可是值得珍藏的逸品。

費雪連連獲勝,在棋局中壓制蘇聯對手,一夕間成為家喻戶曉的人物,可說是前無古人、後無來者。從此以後,許多傑出棋手都認為費雪是有史以來最偉大的強者,給了他和麥可.喬丹、「詹皇」詹姆斯、西蒙.拜爾斯(Simone Biles)、凱蒂.雷德基(Katie Ledecky)、湯姆.布雷迪(Tom Brady)等人一樣的稱號「絕世高手」(GOAT,the greatest of all time)。

費雪出身自布魯克林一個經濟拮据的單親家庭,他何以成為如此優秀的選手?答案或許與喬丹、詹皇、拜爾斯、雷德基、布雷迪等人無異:在偏執的熱情驅使下大量練習,再加上些許好運。長年撰寫費雪傳記的法蘭克.布雷迪(Frank Brady)描述,九歲的費雪如果不是在下棋,就是在研究棋局。

他會彎著腰,低著頭,沉醉在棋盤或棋譜的世界裡,直到天黑才為了打開公寓的燈而暫時停手。費雪的媽媽為了哄他洗澡,只好把櫥櫃門板架在浴缸上,再擺放棋盤。只不過,要讓他離開浴缸,又是另一場奮鬥了。費雪一點也不關心課業,一完成國民教育,就不再升學。

偏執的熱情

事實上,偏執的熱情,是許多人達到傲人成就的關鍵。

小提琴大師伊扎克.帕爾曼(Itzhak Perlman)三歲在收音機上聽到古典音樂就想學小提琴,他申請就讀地方音樂學校時,卻因為身材矮小拿不動小提琴而被拒絕入學。不久後,帕爾曼感染小兒麻痺症,自此以後都得借助拐杖和輪椅行動。這名身體孱弱的男孩在被學校拒絕後,開始以玩具小提琴自學;十歲時,帕爾曼舉辦小提琴獨奏會,廣受好評;19歲時,他和滾石合唱團一起登上節目《蘇利文秀》(The Ed Sullivan Show),這是他第二次接受《蘇利文秀》訪問。

英年早逝的斯里尼瓦瑟.拉馬努金(Srinivasa Ramanujan)是一位多產的數學家,他在世僅33年,卻留給後世極為豐富的遺澤。世界上甚至有一份同儕審查期刊,上頭刊登的內容若非延伸自拉馬努金所主張或證明的理論,就是與之相關。如同費雪和帕爾曼,拉馬努金很早就發展出自己的熱情。

他從媽媽的大學生房客那裡盡可能吸收各種數學知識,讀完一冊又一冊的數學教科書。其中一冊總共收錄五千則數學定理,即使是實力足夠參加奧林匹亞競賽、熱愛數學的高中生,碰到如此枯燥乏味的書都不見得讀得下去,但拉馬努金卻整本讀完。世人認為,正是這一本書,使得這位天才的功力大增。

不顧妻子也不顧健康

成年後,拉馬努金專心致志鑽研數學,甚至到了不顧妻子也不顧健康的地步,終至感染痢疾,在併發症下過世。就現代醫生看來,若他願意放下工作接受治療,他是可以痊癒的。

再看看瑪里.居禮(Marie Curie),她是至今唯一兩度榮獲諾貝爾獎的人。打從在巴黎讀書開始,居禮就時常研究到廢寢忘食;直到過世前,她都謝絕出席頒獎活動,以免打斷科學研究。甚至連第二次榮獲諾貝爾獎時,她也以「單純懶得領」而沒有領取獎金,直到第一次世界大戰爆發,才把錢領出來用於支援戰事。

至於畢卡索,窮盡一生熱切追尋的不是西洋棋、小提琴,也不是數學或科學,而是藝術。據估計,他的歷年作品總計超過五萬件!擁有這等成就的藝術家多半就此自滿而停下腳步,他卻經常挑戰、重塑自己。

一股神祕的熱情

身為凡人,我們對於這些偏執的熱情驚訝不已,如果我們也能如此充滿熱情,像詹皇一樣站上罰球線瘋狂練投,像費雪一樣埋首鑽研一盤盤的殘局,或像拉馬努金一樣狂啃數學定理,應該會比現在更成功吧!每到新年,當我們開始構思新年新希望,總是期許自己也能憑空生出那樣一股神祕的熱情,將日復一日、一成不變的工作,變成一股甘之如飴的愛。

可是,日子才邁入二月初,連個火苗都還沒點起,我們便開始漫無目的地觀看Netfix影集、滑IG,把雄心壯志給掩埋了。為什麼我們不能向費雪和帕爾曼看齊?拉馬努金究竟如何做到,能讓自己沉浸在閱讀收錄五千則數學定理的教科書?還是把遙控器給我比較實在吧。

為什麼這些天選之人——包括愛因斯坦和畢卡索——能夠像少數被愛神之箭射中的幸運傢伙,生出擁有魔力的熱情之火?

心力投注於藝術

還有,為什麼他們能對籃球、西洋棋、數學、物理學或其他領域,發展出某一項特殊的熱情?畢卡索也支持加泰隆尼亞分離運動、反對法西斯主義,但他為什麼不是將天賦運用於戰事,而是將心力投注於藝術?

愛因斯坦為什麼不是對西洋棋深深著迷?費雪明明能夠靜靜坐上好幾個小時,專心鑽研棋譜,他的智力也絕對沒有問題,但為什麼只要看到作業就心浮氣躁、總是寫不完,令媽媽擔憂不已?

熱情,這個使人邁向偉大境界的神祕因素,究竟如何運作?

目前有許多領域專門探討判斷力、決策和正向心理學,而書店裡也有滿滿一整區的自我成長類書籍,因此你或許以為這些問題相當基本,應該早就有人找到答案了。畢竟,如果我們並不了解熱情和人生意義從何而來,我們如何能夠了解自己的決策,或了解什麼能帶給我們快樂?

熱情為何這樣運作?

對於這些問題,人們的確略知一二。例如,我們知道熱情與意義感、目標感、滿足感緊密相依,也知道熱情會隨著他人的讚揚增加,並因為別人付錢給我們當報酬而減弱。但為什麼呢?熱情為何這樣運作?熱情是否單純如此,毫無道理可言?

並非如此。

美學,同樣也是令人不解的領域。

我們當然能夠對美學的某些部分提出一些說法,或給出大家都知道的解釋。我們了解,有權有勢的人為何願意為自己的肖像付錢,教堂又為何長期出資,創作傳揚宗教神話與歷史的藝術品—尤其是在教區居民多半不識字的時期,這麼做特別有用。我們也知道,藝術有時候會從我們原本就欣賞的東西取材,例如對稱的容貌、生育年齡的女性、蓊鬱的湖邊岸景等,並將其誇大呈現。

讓居民翩翩起舞

在音樂的範疇裡,有些音樂聽起來像水聲,有些則撫慰人心;有些音樂節拍穩定,可以引領軍隊踏著一致的步伐前進,或讓鎮上的居民翩翩起舞。關於食物,我們知道營養豐富的食物比較美味,所以培根特別誘人;而在經常受食源性疾病威脅的地區,人們嗜吃可以抑制細菌滋長的辛辣食物。

然而,這些說法還是沒有詳細解釋原因。莎士比亞等文藝復興時期的詩人,以及鐵面人MF Doom、饒舌歌手錢斯(Chance the Rapper)、阿姆等現代創作者的複雜押韻格律是怎麼一回事?

法國波爾多左岸出產的知名高丹寧葡萄酒,又是怎麼一回事?這些事物既非先天上討人喜歡,也沒有誇大強化我們原本就喜歡的某些特質。顯然對剛入門的新手來說,莎士比亞的詩作並不容易理解,而高單寧葡萄酒又苦又澀,三美元的低檔葡萄酒反而非常順口。

我們的目的不是貶低這些偉大的藝術作品和文化產物,這些東西都很優秀,只不過,它們的優秀並非源於討人喜歡的先天特質。那麼,使這些東西變得受人推崇的背後原因是什麼?

辛苦查找作品的含意

還有其他情況也缺乏解釋,像是不管在哪個領域,藝術家普遍都會在作品裡藏些彩蛋,而評論家和愛好者為了尋找彩蛋,可以花上數十年,甚至數百年,埋首鑽研—其他人則嘗試從CliffsNotes辛苦查找作品的隱晦含意。毅力非凡的人或許甚至會去閱讀冗長、沉悶的評論文章,探詢作者的深意。

想要找出彩蛋、鑑別美酒、讀懂莎士比亞的詩作,可以求助於藝術史學家和評論家,但想要了解箇中原因—這些事物最初究竟如何引起人們的興趣—就需要用到本書開發的工具了。

利他,也是我們苦苦思索想要了解的領域。我們不只想了解人們一開始為何選擇利他,也想探索各種古怪的利他形式。

不考量效果

首先,儘管人們顯然很有愛心,也樂於付出,但背後的動力卻不太是自己的付出能造成多大影響;而且,人們也不太會考量如何付出才最有效果。我們會因為受到感動捐款給GoFundMe網站上的活動,幫助需要物資的寵物,卻不會想到捐款給影響深遠的慈善團體,讓捐款發揮更大的效率來解決一些人類的燃眉之急,從而以少於五千美元救人一命。

如果問人願意捐多少錢幫忙設置防護網,讓鳥類遷徙時不被風力發電機打死,則不論防護網能拯救兩千隻小鳥,還是二十萬隻小鳥,人們的捐款金額都不受影響。我們會到仁人家園(Habitat for Humanity)做義工,但買機票的錢如果用於聘請技能更合用、更需要工作的當地勞工,效益會更大;我們會留意外出時隨手關燈,卻沒想到把空調關掉,使得隨手關燈省下的電又完全被空調用電抵銷。

我們不只會做效果不佳的事,還非常無知。大部分的人充其量只對捐款用途有個模糊概念,沒有人在挑選要捐助的慈善組織時,真的會比挑選餐廳或旅遊景點更用心。我們對節約能源和資源回收一樣漫不經心,比如說,你知道回收金屬的效益大約是回收紙張或塑膠的九倍,回收紙張或塑膠的效益又比回收玻璃高很多嗎?不相信我們的話嗎?Google一下就知道了。請注意,這很可能是你第一次費心Google這件事。

主動與被動的行為

我們不僅無知,還會刻意忽視某些事情。我們絕對不會在知情的情況下,去把性病傳染給性伴侶,但有些人即使知道自己感染性病的風險很高,附近還有診所可以免費檢測,卻認為自己不跑一趟也沒關係。

我們不僅不想獲得資訊,也不喜歡聽見別人開口要求。我們有可能應邀捐錢給美國計畫生育聯盟(Planned Parenthood),但看見非營利組織志工在街上募款時,卻會拿出手機裝忙。當然啦,我們一向樂於對朋友伸出援手,但當我們懷疑朋友想求助時,卻可能盡量不撥電話過去。

這還沒完。對於花四美元買一杯哥達多(cortado)咖啡,而不捐四美元給窮人,多數人都不會良心不安,但我們絕對不會想從窮人手中拿走四美元去買一杯哥達多咖啡。既然主動與被動的行為效果一樣,兩者之間究竟有何區別?利他行為為何以這樣的方式運作?

有線新聞網動機為何

這些都是本書要探討的問題。有線新聞網用什麼招數傳遞錯誤資訊?動機性推理(motivated reasoning)為什麼這樣運作?內化的種族歧視為什麼那樣運作?謙虛為什麼是美德?我們的是非之心是怎麼來的?美國的哈特菲爾德家族(the Hatfields)與麥考伊家族(the McCoys)為何無法言歸於好?

簡單來說,我們要問的是:人類為什麼會有這些偏好和思想?這些偏好和思想,又為什麼以這樣的方式運作?

(章文/輯)

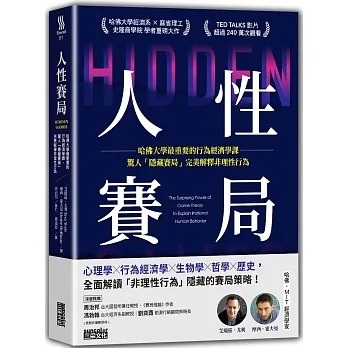

《人性賽局》

作者: 艾瑞茲.尤利, 摩西.霍夫曼

出版社:三采