原來一家人也可以自由生活!柏林 Long Stay,放空、玩耍解放,分一塊麵包、一起做飯……這個夏天,成了身體的記憶。

「對柏林的喜愛甚至仰慕,是深入身體的記憶,和一座城市的紋理靠近,走路走成一部分的生活風景,即便只是一段夏日戀情。也許你不會飛去那麼遙遠的國度,我們可以一起紙上走路,依然走很慢。」

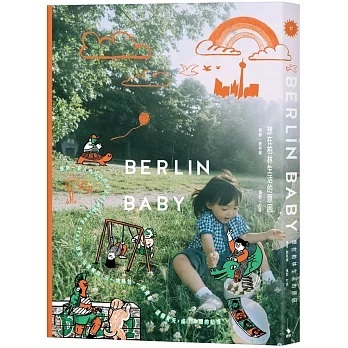

在這座城市,作者秝緁以一位旅人、一個媽媽、一個童心未泯的城市探索者的身分,發現了處處藏著的日常魔法。BERLIN BABY透過秝緁的文字與先生叮咚的攝影,記錄下這些讓人想在柏林生活的原因!

早上爸爸還在打呼,四點時自己玩不了那盒德國遊戲,我其實也醒了,只是身體……大腿尤累,想賴床,也賴了半小時,索性跟她一起試試為什麼玩不了的原因,發現要有一個關節的零件才可以拼,也讓我一起玩起勁來,但這的確需要更細的手指運動,還需要幫忙。

出來客廳時,滿地是她自己玩的痕跡,她很努力,要為自己填滿時間的空隙,背包裡的筆記本、黃色外套、行李箱帶來的繪本、哥本哈根買的潛水艇,連阿聯酋航空給小孩的畫本都翻出來了⋯⋯,她時差的寂寞,在這些翻箱倒櫃上。

隨心所慾的她

約她去超市,一開始她說今天想待在家裡,一副哪裡都不要去的樣子,我說我自己去,妳要在家裡和爸爸一起等我喔,我要去買水果、肉、菜,可能還有牛奶吧。

她說我跟妳一起去,昨天我斷片睡著,爸爸跟她聊天時,說計程車上看到深夜的水果店有西瓜,她就好想吃西瓜,說到什麼想吃什麼這件事很有人性,她越來越接近一個隨心所慾的人。

拋開我對她三年的既定印象,比如在RAWE問她草莓和西瓜選一個的時候,她選了西瓜,那個一人霸佔一整盒的小女嬰,已經知道人可以有很多選擇,不必只在安全感裡。

不要離開我呦

出門前稍稍對異地產生恐懼,和她說明我是有點緊張的,不要離開我呦、如果有人把妳抱走,妳要學會說:“HELP” 別人才知道妳是有危險的,然後一定要把我的手牽緊喔。

從只有我們兩個的電梯裡,到我想雙手拿起來拍照的路上,她都在跟我要手來牽,她沒有跟著我的指示練習念“Help”,她只要牽緊就不用學會。她幫我選一盒馬鈴薯、她幫我把購物籃的食品放到結帳軌道、她幫我拿購物袋、她牽好我的手、跟我說忘了回家的路怎麼走?

在走到因為興奮而有熟悉感的軌道上的天橋時,她放下手說我要跑步,倏忽跑完到中間,也解放我緊張的心。

路上很多晨起跑步的人、放著喇叭走路的情侶、說我有帶現金所以走往超市外市集的人、好多遛狗的人、超市外綁在一起等主人的兩隻狗狗、跟爸爸一起來採買的女兒、一個沿著冷藏櫃拍打的學步小嬰兒,旁邊沒有站著他的父母。

寫在6/2凌晨四點。我要去睡了。

喜歡上走路的城市

柏林是座適合走路的城市……不太對,應該說,是會讓人喜歡上走路的城市。問見面的朋友怎麼來?幾次都得到:「我們走來,大概20分鐘而已。」的答案。20分鐘?帶著小孩?推推車走著石子路?然後等下也要走回去?

一開始很不能接受,明明行走路徑就跟公車路線一致,明明有交通月票,能夠無限次坐車,而他們仍然要用走的?而那種走入日常的走,並不是像在東京,很急切地享用一座城市、走到雙腳疼痛去app確認兩萬步那種走法。

好想一直走下去

在買到交通月票前,我們因為省錢,不遠遊、哪裡都慢慢走去。一方面,是想帶實用走路做為認識這座城市的暖;另一方面,不論要去哪裡,路線上總是有公園與小店相繼接力,讓人好想一直走下去,坐上公車可就玩不到啦。

那種可惜,不是因為會錯過名店或景點,而是悠悠晃晃,有日曬、有風光,有活絡身體的渴望,公共空間的舒適與寬敞,塗鴉恣意與行車秩序,有趣與有機的思緒,為什麼人們總把桌椅搬到街上下棋聊天?

路邊一個紙箱裡,放滿大樓住戶不需要但堪用的東西,我們撿了幾次……。以家為單位的旅人,光是走,就夠享受眼界的新奇、體感上的舒暢。

散步漫遊的動心

那是一種,長年把路走得小心翼翼——特別是在有了孩子更放大了小心之後——突然全身都鬆起來的快活;旅行所需的刺激感不必用力安排與追尋,散步漫遊便能拾起動心的回憶。我明白了為什麼在地人也20分鐘起跳地走,不厭倦把至少一公里半的路程走成日常。

而這座城市也確實以步行設想,走路的快活,不是需要時時靠邊以策安全,是能讓嬰兒車、路人、狗狗並行。自行車自有一專用道,不會有太擁擠的問題。要是停下來讓一隻狗狗親吻,也不會造成來往障礙,曾這樣和一隻年幼而熱情的拉布拉多玩了一下,就在人行道中央,玩到手上留下淺淺的咬痕。

以討論步行城市為名的城市規劃師Jeff Speck,在他的論述中,關於「街道生活」(street life)的想像與此呼應,他說街道要走起來有用、安全且有趣,打造為城市的客廳,這能夠讓「外來者輕易進入當地既有的社交圈,邂逅、進而產生友誼。」

慢慢闖出來權利

也許是我太享受終於不用繃緊神經,怕嬰兒車這麼大塊頭給用路人麻煩,不用擔心來往的車子,不用眼睛盯緊著騎行的孩子。這裡沒有一條稱得上擠的小巷,街上的自行車會排隊過馬路,大車後面常常跟著小孩子自己騎一台,我感到的遼闊,是這些使用方式慢慢闖出來的權利。

對柏林的喜愛甚至仰慕,是深入身體的記憶,和一座城市的紋理靠近,走路走成一部分的生活風景,即便只是一段夏日戀情。帶著小孩的旅行把我們對環境的敏感度提升了,BERLIN BABY決定用我們喜歡的幾條路徑開始,也許你不會飛去那麼遙遠的國度,我們可以一起紙上走路,依然走很慢。

永不厭倦的起點

作為一個月的旅人,我們每天的開始是走一段長長的路,通常是從家裡走到地鐵、公車站,9分鐘600公尺的距離,在一條名為哥本哈根的街上,樓下是小學,對面是冰淇淋店,然後酒吧、餐館、咖啡店、沖洗店、亞洲超市、水果店,週末能經過市集。

轉彎能經過一座下方有火車經過的鐵橋,而這座城市的輪廓,是同在行走路上的鄰居、晨跑者、遛狗人……。這條路是我們一天的開始,每天每天走成回憶的地方,是我們對柏林永不厭倦的起點。

冰淇淋店外,桌椅和洋傘輕鬆地在街道上鋪張成露天座位區,小實很喜歡兔子、狗、馬等動物形狀的跳跳馬,兩次去都是為了要坐在上面吃冰,友善的符號把孩子與街道拉近。而我喜歡在路上找有沒有孩子留下的蠟筆畫,畫有多完整就可以看出他們在這裡多享受,冰淇淋與畫畫兼得的快樂。

一種育兒安全感

在小學校對面,下課時間的冰淇淋店有好多可愛的聲音,小朋友們一整坨在街道上嬉戲,沒有室內邊界的束縛,騎在車上沒下來的能同時和坐在地上不起來的並行著玩,大人們被小書包圍繞在桌椅中聊天、餵水果,街道寬闊地與店家一起接住了下課後、吃飯前的緩衝時間,是餘裕。

嬰兒車通常會放在人行道靠車道的那邊,也很像我們機車總停在小吃店門口外面,嬰兒車自成一個停車區,最常見在咖啡店、冰淇淋店外,這不成文的規定莫名給我一種育兒的安全感。

打開門來的遼闊

鐵橋上看過很多駐足的身影,夜深了,一對老夫妻,好像把火車的動線看成星星,那麼著迷,看得我們浪漫不已;又或是突如其來的兩張單人沙發,躺進兩個談話不斷地女孩,他們肯定是在家裡暢談到決定把沙發搬到橋上來談,吹風,自在。「露天」這個詞,在這裡常常是免費使用,關乎心靈隨著體感一起從室內的束縛釋放。

這樣說來,想到中午午休時間,常會看到一樓的工作室或是小店熄燈,兩個人坐在人行道或階梯上聊天,有時會搬桌椅出來。人行道是柏林人生活的延伸,有一說是步行與自行車使用的友善程度,是21世紀城市進步與市民健康的象徵,我想健康的是一種打開門來的遼闊。

一座城市的縮影

一條街可以視為一座城市的縮影,家前面有個轉角,轉彎過去會是鐵橋,轉角的兩側黃金店面:披薩店Die Hütte Pizzeria和酒吧,這絕對是我們在柏林最喜愛的一個角落,因為路彷彿在這裡截斷,車不會駛進,風從此處吹進來,爬滿公寓上的藤蔓植物總會搖曳成海浪,夏天天亮直至九、十點。

在那之前,整個晚上的夕陽——我很喜歡在那裡認識“sunny evening”這個詞——都曬在露天座位區,人們閃耀著光芒,喝著啤酒有說不完的話,那時我沒有喝酒,總是已經要回家,為我的小孩洗澡、張羅睡覺。而只是每天這樣看,就夠我心眼茫。

走路有了想像期待

在柏林,只是走路,就夠我把狹窄的心眼攤開來,路上什麼都可以發生。小實或上推車或騎車,整條路都有她可以闖蕩的安全感,這個安全感不是待在一個有界限的空間,而是因自由而來的。

又或是,走在路上,迎面一個水藍色的玩具水桶懸掛,往上看,棉繩來自二樓的窗臺,等待著路人投遞什麼進來。於是,從下樓開始,只是走路就有了想像與期待。(宇欽/輯)

《Berlin Baby:想在柏林生活的原因》

作者:劉秝緁

出版社:啟明出版

其他書訊:

《活得像隻貓:100 種像貓快樂生活》

作者:切莉亞•哈登

出版社:尖端

不論你有沒有養貓,你都可以從貓咪身上學會:睡滿18 小時是剛剛好,醒著只是用來吃和撒嬌。

拒絕無效社交,誰都比不上在窗邊晒太陽。

撓個癢、舔個毛,連日常保養都這麼講究。

每個角落都能躺,每個表情都寫著「我很滿意」。

世界太吵,做一隻安靜又神祕的毛球才是終極生活態度。

「人生無法控制,但我可以控制你幾點開罐頭。」你努力生活,貓只是生活。

牠們才不加班、不焦慮、不為五斗米折腰──因為牠們根本不會折腰。

活得像貓一樣,才是真正的人生勝利組。

每天多睡、少煩一點、被摸就呼嚕,這才叫生活啊喵!

《生存逆思維:破解職場和人脈邏輯》

編者:宋師道

出版社:晶冠出版社

懂得轉化,你才能重新定義「利用」這個中性詞彙!

在價值至上的時代,不想被說菜,也不想當韭菜,關鍵不是努力,而是你必須看透職場的「底層邏輯」,調整看待事物、處理問題的順序,學會逆向思維,才能真正提升價值,打破瓶頸,迎來職場與人生的雙贏!

本書將透過案例與故事、策略解析,帶你重新解讀職場與人際關係的「生存逆思維」,幫助你在「利用」中找到成功之道,開創自己的高價值人生!

作者顛覆傳統對「利用」的負面認知,提出:「不怕被人用,就怕你沒用」。

在這個競爭激烈的時代,被需要,才是你最大的資本!

《破框與深根:下世代公共媒體實踐》

作者:胡元輝

出版社:巨流圖書公司

這本書是一個公共媒體人的三年工作實錄,有開創新猷的欣慰,也有原地踏步的沉吟,字裡行間滿溢浪漫的

公共想像。這本書也是一個學術研究者反身實踐下的理念論述,冀以具體案例展現公共媒體的存在價值,從爭

議問題闡明公共媒體的運作理則。

作者深信:開展公共對話、追求公共利益的公共媒體,是國家邁向理想未來的重要助力及必要投資。

因此,他希望本書能夠成為一般人理解公共媒體的媒體素養讀物,拉近大眾與公共媒體的距離。

而如果讀者也能在閱讀本書時聽到一點拒絕現狀、追求夢想的樂音。